Заметки на полях: о мышлении и законах физики.

Автор: Артур Фролов Дата: 12.06.2020 12:42

Аннотация.

Аннотация.

Др. Мейер начинает свою статью так:

«Современные знания о физиологии головного мозга в своей совокупности недостаточны для объяснения высших психических процессов, таких как (самосознание), квалиа*, интуиция, медитативные состояния, трансперсональные переживания, сверхбыстрые реакции мозга и функциональная связь между самими частями мозга. Предполагается, что надпричинные конфигурации пространства-времени могут функционировать в качестве интерфейса между молекулярными переходами в конкретных высших психических функциях. В качестве надпричинных принципов рассматривается изоэнергетическая модель мозга, и различные квантовые теории мозга. Изоэнергетические состояния головного мозга могут обеспечивать обработку информации, опосредованную преобразованиям белка, в течение одной десятой миллисекунды и использовать субъективную пространственно-временную конфигурацию, формируемую таким явлением как жизнь, и её производной структурой - нервной системой. Элементарные квантовые процессы считаются неизбежными для высших функций мозга, поскольку наша центральная нервная система является неотъемлемой частью всей динамической вселенной. Индивидуальная область ментальных знаний может базироваться на внутренней селекции импринтинга собственного пространства-времени субъекта, формируемого квантово-механическими переходами частица-волна. Для быстрого и причинно эффективного потока информации, а также для постоянного обновления персональной информационной области, предполагается мыслительное рабочее пространство с двумя циклами, в которых размещаются взаимодействующие и запутанные волновые и протеиновые колебания, которые накапливают и извлекают информацию из универсального пространства знаний».

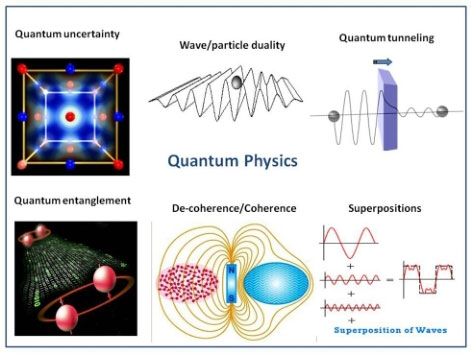

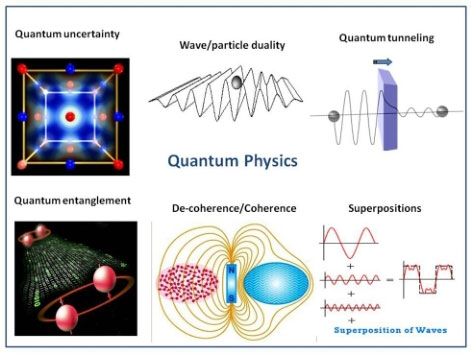

Заметка первая. Нет никакого сомнения, что наш электромагнитный мир, на котором строятся все химические, и далее – биохимические, процессы, в своих элементарных транзакциях является квантово-механическим. Двигаясь вглубь материи, мы уже не обнаруживаем ничего кроме квантов, дуализма «частица-волна», запутанностей, туннелирования, когерентностей-декогерентностей, суперпозиций и волновых функций. Как химия и биохимия есть производные от электромагнетизма, так электромагнетизм является производной от квантовомеханических процессов. Поэтому нет ничего удивительного, что в глубине работы мозга можно увидеть квантовую механику. Точно такую, какую мы находим в любом физическом явлении, погружаясь в его микромир.

Введение.

Др. Мейер:

«Очевидно, что мозг обрабатывает входные данные, и каким-то образом объединяет их со связанными воспоминаниями, обновляя уровень функциональной готовности индивидуума. Ставится вопрос - может ли весь поток информации достигать мозга исключительно через органы чувств с помощью классических физических и химических механизмов, или имеются внешние и явно бессознательные квантово-механические (QМ) мыслительные процессы. Известно несколько докладов, где предпринимались попытки интегрировать теорию квантовой механики и современные нейробиологические теории (King, 2003; Abbott, 2008; Davies and Gregerson, 2010; Kauffman, 2008; 2012, Vannini and Di Corpo, 2008; Hu и Wu, 2004; 2006; 2008; 2010; 2010; Tarlaci, 2010; Pereira, 2003; Meijer, 2012; Meijer and Korf, 2013; Tuszynsky and Woolf, 2006; Bruza and Busemeyer, 2012; Atmanspacher, 2011). Предполагаются два направления теорий разума QM: «жёсткие» и «метафорические» теории. «Жёсткие» теории QM воспринимают QM буквально: проявление разума-материи является неотъемлемой частью квантовой вселенной, а мозг потому и способен мыслить, что все или часть своих транзакций осуществляет в коммуникации с внешней реальностью на основе квантово-механических явлений. Оба направления описывают психику и, косвенно, физиологию мозга в терминах быстрых и случайных переходов, характерных для квантовой механики».

Заметка вторая. Является противоречивой, по сути, трактовка квантово-механических процессов, как быстрых, т.к. для построений квантовой механики неприменимы некоторые повседневные (классические) концепты, а именно, не имеет смысла понятие пространства-времени и причинности. Собственно, по большей части, именно в этом главное препятствие в создании общей теории, объясняющей мир и с релятивистских позиций, и с позиций квантовой механики. Фактическое время, которым оперирует классическая физика, это промежутки между фиксируемыми наблюдателем положениями тел относительно друг друга, в то время, как в реальной макроскопической вселенной никаких полностью повторяющихся процессов не существует. Иное дело – квантовая механика, где в процессах участвуют тождественные друг другу элементарные частицы. На рис.1 представлены процессы, которые можно рассматривать в качестве претендентов на элементарные транзакции работы мышления, и, сразу бросается в глаза ещё одно противоречие – мозг (для полноценной работы на принципах квантовой механики) должен не только быть подвержен влиянию со стороны фундаментальной реальности, но и сам иметь обратную связь с ней - то есть, влиять на неё, причём, моментально, произвольно и полномасштабно. Как минимум, нейронная структура должна иметь возможность произвольно задавать вопросы глобальной реальности, а не только получать ответы на незаданные вопросы от неё. Любой ли мозг обладает такими возможностями? А как же мозг муравья, дельфина, нейросеть последнего поколения?

Рис.1.

Д-р Мейер: «Обобщая связанные концепции, вытекающие из экспериментальной неврологии, и, лежащих в ее основе предположений, что разум возникает благодаря взаимодействию физических компонентов мозга, таких как нейрональные сборки и молекулярных коммуникационных сетей в клетках, мы обнаруживаем, что мозг создаёт систему обработки информации с новыми и, в значительной степени, непредсказуемыми свойствами (Кауфманом, 2010). Как следствие: индивидуальный разум, рассматриваемый как «личная вселенная», возникает из генетически детерминированных структур мозга, которые позволяют непрерывно получают внутреннюю и внешнюю информацию. Привлекательная нейробиологическая особенность, объясняющая сверхбыстрые реакции мозга, - это неврологическое состояние потенциальной энергии и изоэнергетики, означающее стремление центральной нервной системы поддерживать максимальную потенциальную энергию с минимальными энергетическими затратами (Korf and Grambergen, 2007; Korf, 2010; 2012). В этой модели метаболизм мозга служит для оптимального поддержания потенциальной энергии и изоэнергетики, что обеспечивает максимальную чувствительность к внешней информации (включая кванты) с целью создания понятных ему сигналов».

Заметка третья. Безусловно, наибольшее из возможных обобщений, гипотетический принцип всех принципов, на котором строится реальность, или вселенная минимально возможных размеров, содержится в любой точке реальности, и, само существование этой сущности (термин «Истина» с большой буквы, введен А.Фроловым, 2008) предполагает, что никакое локальное физическое явление не способно изменить указанный принцип всех принципов, кроме как, если это будет касаться всей вселенной одновременно и повсеместно, что равносильно возникновению новой вселенной, а, следовательно, такое физическое явление не может считаться локальным, по определению.

Современные квантовые модели разума.

Д-р Мейер: «Начиная с развития квантовой механики и релятивистских теорий в первой части 20-го века, были предприняты попытки понять и описать мышление и ментальные состояния на квантово-механической основе концепций (КМ). Квантовая физика, которая в настоящее время рассматривается, как надстройка над классическими физическими теория устройства реальности, не только описывает микромир, но и явно применима к макрофизическим (ньютоновским) явлениям (Arndt с соавт., 2009 и Lloyd, 2011). Следовательно, человеческий мозг и его психические аспекты связаны с классической физиологией мозга, и являются частью квантовой физической вселенной».

Заметка четвёртая. Существует и более формализованная точка зрения – так как все без исключения электромагнитные эффекты являются проявлением квантово-механических явлений, то и мышление, пусть и опосредовано, неизбежно базируется на квантовой механике и её процессах (Артур Фролов, 2015). Концептуальной уязвимостью теорий QM является вербальное, методологическое разделение химических, биохимических, электромагнитных явлений с одной стороны, и квантово-механических процессов с другой, в некоторых случаях, даже противопоставление этих разделов физики, подчёркнутое размежевание классической физики и квантовой механики. При правильном рассмотрении оказывается, что все явления в нашей реальности это в глубине своём квантово-механические взаимодействия в микромире, нет никаких иных явлений в природе. Человечество раньше постигло поведение электрических зарядов, валентных электронов в химических соединениях и др. свойства материи, поэтому некоторые исследователи, формулируя научные построения, не держат постоянное внимание на том, что любой физический процесс это квантовая механика. Даже здесь д-р Мейер называет квантовую механику надстройкой, хотя на самом деле, она – фундамент. Имеется ли что-то еще более фундаментальное, чем квантовая механика, то, что её порождает, это хотя и весьма интересная тема, но к нашей дискуссии она имеет малое отношение. Понимание озвученного положения вещей чётко расставляет акценты в вопросе о квантовой природе мышления и мозга - мозг и мышление, как информационный продукт его деятельности, не более материальны, и не более квантово-механичны, чем любая другая материя в нашей реальности.

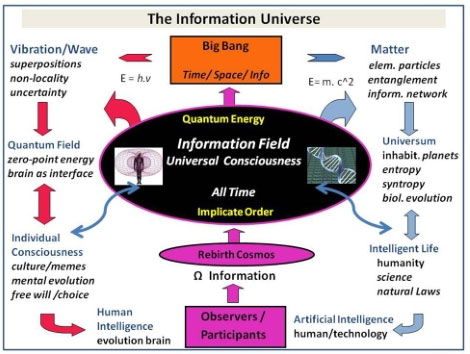

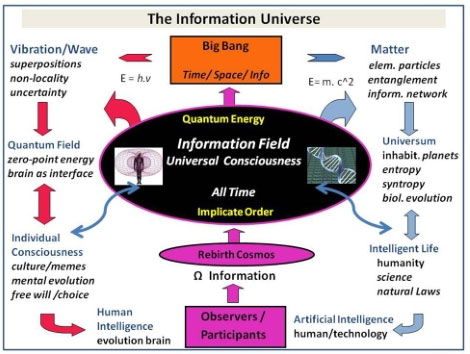

На рис.2. д-р Мейер представляет схему устройства реальности с учётом предполагаемого существования универсального информационного поля.

Рис.2.

«Часть исследователей предполагают, что одно или несколько дополнительных измерений связаны с ментальным атрибутом материи и энергии (Carter, 2014), или, что индивидуальный разум является (частично) выражением универсального ума (Bohm, 1990), например, посредством голографической коммуникации с квантовыми полями. Последняя идея привела к различным голономным теориям (Прибрам, 1986; Прибрам и Карлтон, 1986; Митчелл и др., 2009; Левин, 2011; Жермин, 2007). Человеческий мозг понимается, как взаимодействующий орган, который не только производит мышление и сознание, но и получает информацию извне. Мозг или его части воспринимаются как интерференционная голограмма поступающих данных и уже существующих данных («личная вселенная»), так что правильно представленная («проанализированная») информация о внешнем мире это комбинация этих двух потоков. Бом и Хейли, 1987, выдвинули гипотезу о том, что для описания процессов интерференции QM необходимо дополнительное измерение (названное имплицитным порядком), это позволяет обойти вероятностные теории и, вызванный сознанием, коллапс волновой функции. В этой теории вселенная представляет собой гигантскую суперпозицию волн, представляющих непрерывную целостность, неотъемлемой частью которой является человеческий мозг (Bohm, 1990). Соответственно, индивидуальный разум и его сознание являются неотъемлемым свойством всей материи (и энергии), и, как таковым, является частью или, скорее, выражением этого универсального квантового поля».

Заметка пятая. Привлечение дополнительных измерений является естественным шагом после привлечения в рассуждения дополнительных сущностей, имеется в виду, глобальное информационное поле. Само собой разумеется, что квантово-механическое описание любого процесса можно рассматривать с позиций энергии и материи, а можно переходить на позицию транзакций и информации. Что действительно присуще мозгу, как носителю сознания и мышления, в отличие от любой остальной материи, так это гораздо более высокая концентрация транзакций на единицу объёма. Информационной ёмкости мозга вполне достаточно для динамического поддержания «личной вселенной» на нейронно-аксонном механизме, описываемом электромагнитными и химическими взаимодействиями, и усложняться в поисках механизма мышления до уровня квантовых транзакций появится необходимость только в том случае, если будет установлено, что концентрация транзакций как-то качественно влияет на окружающее пространство и другие такие же концентрации (другие мыслительные машины). Указанная идея уже напрямую намекает на определённый лабораторный эксперимент. Впрочем, если некий мозг сам по себе додумался до последних двух предложений, и, в дальнейшем, будет поставлен этот эксперимент (с любым результатом), то получается, что мозг влияет на окружающее физическое пространство.

Д-р Мейер продолжает «Всепроникающая пространственно-временная локализация психических функций действительно свидетельствует в пользу лежащей в её основе многомерной пространственно-временной реальности. В этой связи, Бом и Хейли, 1987, предполагают движение времени в обе стороны (двунаправленное время), как ранее было описано Минковским. Стохастический (или двойной стохастический) характер квантов объясняется базовым квантовым полем: то есть, упомянутым выше имплицитным порядком. Любопытно: описание управления движением элементарных частиц через предполагаемые пилотные волны**, первоначально рассматривалось как однонаправленное во времени, но в дальнейшем получило дополнение влиянием движения частиц на формы самих пилотных волн. Концепция поля подразумевает запутывание (нелокальность относительно пространства и времени), именно с таких позиций предстоит рассматривать все физические явления, в которых мозг-мышление не являются исключением. Математика причинно-симметричной модели Бома, включая существование обратного влияния во времени, была предложена Сазерлендом в 2006 году. Другая гипотеза, претендующая на модель увязывать волновую информацию с психическими процессами, предполагает, что волновая информация передается из мозга в мозг и обратно по волновому резонансу.

Посредством сознательного наблюдения волновые функции локально коллапсируют до материальных объектов (Stapp, 2009; Pessa и Vitiello, 2003; Schwartz с соавт., 2004). Stapp (2012) утверждает, что действует не эффект интерференции наложения волн (как предполагал Хамерофф, 2007; Hameroff and Penrose, 2007; 2012), а из-за несогласованностей окружающей среды суперпозиции становятся информативными для мозга и организма. Следствием таких теорий является то, что психические процессы не встроены в энтропийное физическое время. Из этой идеи вытекает, что воспоминания хранятся не как временная последовательность, а скорее, как вневременная».

Заметка шестая. Хранение информации в мозге осуществляется за счет непрерывной работы нейронных ансамблей со всей полученной за время жизни информацией, информационные потоки продолжают вечно циркулировать, копируясь с одних нейронных ансамблей на другие, наслаиваясь и пересекаясь с другими потоками такого непрерывного копирования. В мозге информация хранится в динамическом виде, растиражированная в огромное количество постоянно модифицируемых подвижных потоков, физическим носителем которых является нейронный субстрат. Сергей Скалба (1997) указал на принципиальную возможность создания материального небиологического субстрата для хранения непрерывно циркулирующей динамической памяти. Нейрон, как базовый элемент человеческого мозга, похож на любую живую клетку, нацеленную на движение в сторону материального поощрения (нейромедиатора), в результате движения сотен миллиардов нейронов навстречу друг другу, формируется мозг, представляющий из себя, фактически, колонию нейронов, поощряющих друг друга при помощи выделения медиаторов. У отдельного нейрона нет и никогда не было никакого желания мыслить, познавать вселенную (и её непростые законы), нейрон просто двигался в сторону большей концентрации нейромедиаторов, выделяемых другими нейронами, пока не упирался в такого же своего собрата, в этом месте образовывался синапс – основной и единственный структурный элемент коммуникации между нейронами. Обнаружены колонии бактерий, которые функционируют примерно по такому же принципу, вполне возможно, что они тоже мыслят. Мозг эмулирует (симулирует) квантово-механическое поведение, ввиду необходимости одних нейросетей являться координаторами для более мелких нейросетей, устанавливать ритм работы, время сбора информации перед соответствующей собственной реакцией на сигналы, поступающие от других нейронов. Всё это создаёт иллюзию квантово-механических эффектов происходящих в мозге.

Д-р Мейер: «Некоторые из процедур мышления QM предполагают вероятное вовлечение определенных молекул в эти мозговые процессы. Предполагается, что некоторые ионы и молекулы работают квантовым образом (Tuszinsky and Woolf, 2010). Например, теории QM основаны на микротубулярных белках (Penrose 1989; обновлено Hameroff and Penrose, 2012), белках, участвующих в синаптической передаче (Beck and Eccles, 1992, 2001; Beck, 2001, 2008a; 2008b), включая Ca-ионные каналы (Stapp, 2009) и канальные белки, способствующие инициации и распространению потенциалов действия (калиево-ионные каналы, Bernroider and Roy, 2004). В таких гипотезах предполагается, что синаптическая передача представляет собой типичное (квантовое) вероятностное состояние, которое становится критическим для ответа нейрона (или без него) (Beck and Eccles, 1992; Beck, 2001). Параметры нелинейных и невычислимых характеристик сознания, Hameroff and Penrose (2011; 2012) более свидетельствуют против механизмов полного или нулевого сигнала на аксональных потенциалах (Beck and Eccles, 2003). Они скорее предпочитают модель Davia (2010), утверждающую, что сознание связано с волнами, распространяющимися в мозге. Это рассматривается, как объединяющий принцип самой жизни».

Заметка седьмая. Последняя фраза – ключевая. Проведём мысленный эксперимент – заменим все нейроны в мозге на их прямые аналоги – бактериальные клетки. Будет ли такой мозг мыслить? А если заменить все нейроны электронными протезами нейронов? Если позволить такому устройству как-то сообщить о том, что у него происходят какие-то мыслительные процессы, это попросту докажет, что никакого информационного поля не существует (или оно не оказывает влияния на процессы мышления), так как наш экспериментальный мозг такого типа будет единственным во всей вселенной, и ему попросту будет не с кем связываться через это информационное поле.

Концепция изоэнергетического мозга.

Некоторые гипотезы разума-мозга, такие как субстанциональный дуализм, концептуализируют разум как эмерджентный феномен, не свойственный действующим элементам, из которых он состоит.

Д-р Мейер указывает на изоэнергетическую модель мозга, предложенную Korf с соавт. (2007; 2010; 2012): «Человеческий мозг - чрезвычайно сложный орган, обеспечивающий быструю обработку информации», которая позволяет нам реагировать на вызовы окружающей среды, что демонстрируется психофизиологическими наблюдениями.

Kauffman, 2012 отметил неожиданные долгоживущие состояния когерентности в биологических молекулах при температуре тела, потенциально позволяющие решать параллельные задачи. Однако, в универсальной мозговой модели сознания остается вопрос, какие нейроны или нейронные структуры, в частности, связаны с циклами когерентности-декогерентности. Какие бы молекулы или поля КМ не принимали участие в ментальной обработке, ещё неясно, как человеческий мозг воспринимает квантовые волны и квантовые поля?»

Заметка восьмая. Мозг обеспечивает непрерывную и многократную циркуляцию воспринятой им информации, с её всесторонней обработкой всеми имеющимися в его распоряжении инструментами, которые по своей природе тоже являются циркулирующей информацией. Именно по такой причине наблюдаются многочисленные необъяснимые эффекты психики, например, когда мозг реагирует быстрее, чем это позволил бы сделать обычный алгоритмический линейный способ ответа – попросту мозг уже подготовил множество ответов до того, как ему был задан вопрос экспериментаторами.

Д-р Мейер: «Используя биотехнические методы, светочувствительные белки были соединены с белками ионных каналов, так что появилась возможность управлять нейронной активностью через внешние оптоволоконные каналы (Lima and Miesenböck, 2005; Boyden с соавт., 2005; Tsai с соавт. , 2009). Вскоре была сформулирована теория о неотъемлемой роли биофотонов, как процесса быстрой коммуникации в мозге и других тканях (Bokkon, 2010; Dotta, 2012)».

Заметка девятая. Такого рода технологии вполне возможны. Более того, Сергей Скалба (2014) указывал на возможность создания расширения для человеческого мозга, путем аккуратного соединения биологических синапсов с искусственными наноразмерными датчиками для нейромедиаторов. Будущее за технологиями, и само наличие таких устройств поставит крест на идее глобального информационного поля, построенного на особых квантово-механических транзакциях.

Быстрое восприятие и обработка информации в изоэнергетическом мозге.

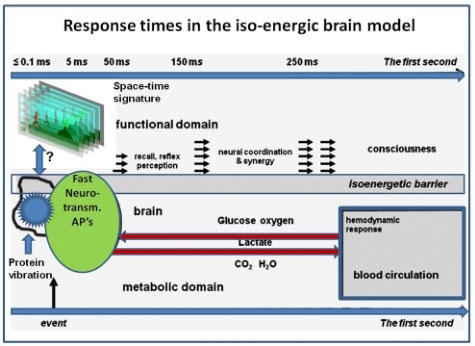

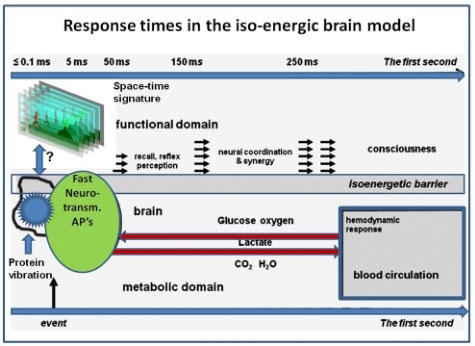

Д-р Мейер: «На самом деле, работа мозга слишком быстрая, чтобы связать её непосредственно с метаболизмом мозга. Например, функциональная магнитно-резонансная томография, показывает, что информация не хранится в стабильных нейрональных и метаболических конфигурациях, которые очень медлительны для наблюдаемых реакций (Рисунок 3).

Рис. 3.

Значимые небессмысленные слова различаются уже в течение 50 миллисекунд (Turennout с соавт., 1998) и это объективно подтверждается с помощью фМРТ. Произвольные движения выполняются менее чем за 50 миллисекунд, тогда как временной интервал от бессознательного до сознательного опыта составляет от 300-500 мсек. (Libet, 2006). Основное предположение о МРТ заключается в том, что психологические и психические задачи требуют энергии, но реакция на МРТ после световых вспышек показывает задержку на нейронный ответ зрительного образа (De Zwart с соавт., 2009). Еще более быстрые электрофизиологические реакции (в пределах 0,05 миллисекунд) обнаруживаются при слуховом определении источника шума. Такое быстрое разделение по времени, вероятно, достигается путем обмена информацией между параллельными нейронными цепями, которые влияют на изменение структуры белка в клетках-мишенях (Koch and Hepp, 2006; Korf, 2012). Стимуляция (менее 50 миллисекунд) (используется, например, в рекламных объявлениях, Korf, 2010) подсознательно влияет на слушателя. Слабая связь между функцией мозга и метаболизмом также очевидна на клеточном уровне. Потребление энергии подготавливает будущую деятельность мозга и обеспечивает условия, обеспечивающие быструю обработку и хранение информации, но не является непосредственным инструментом для мыслительных процессов. Этот процессинг может происходить на более или менее стабильных структурах белка (Korf, 2010; 2012). В идеальном изоэнергетическом мозге нет энергетических барьеров, поэтому информация перемещается (теоретически) без использования энергии, подобно движению по изобарическим линиям без каких-либо усилий. Концепция изоэнергетичности должна рассматриваться, как идеальное состояние мозга, а не его реальное устройство. Точнее, мозг обладает эволюционно запрограммированной способностью реализовывать и поддерживать различные уровни изоэнергетики, деятельность без энергетических барьеров между клетками мозга. Тенденция к достижению изоэнергетичности реализуется максимизацией потенциальной энергией. В данном контексте - потенциальная энергия определяется, как потенциалы покоя нейронов (мембранные транс-градиенты ионов электролита), но, в более широком смысле, может также относиться к запасам нейротрансмиттеров (также трансмембранных градиентов) и фосфорилированных белков.

В течение 100 миллисекунд можно вспомнить о конкретных событиях ранней жизни, и любой информации когда-либо пережитой человеком. По-видимому, сохранение информации не зависит от активации нейронов, возможно, память ограничена пространственной конфигурацией (морфологической модальностью). Предполагается, что пространственные и электрофизиологические свойства вместе «создают» функциональную конфигурацию пространства-времени. Конкретная пространственно-временная структура модифицируется поступающей информацией, и сама может впоследствии повлиять на новую информацию. Предлагаемая пространственно-временная структура содержит в любое время всю информацию, собранную организмом в течение жизни. Эта пространственно-временная структура постоянно изменяется при постоянном использовании, и динамически изменяясь в течение жизни. Таким образом, работа мозга с информацией необратимо изменяет предполагаемую пространственно-временную структуру».

Заметка десятая. Значимыми являются только правильные реакции мозга, а не любые. Необходимы более тонкие исследования, чтобы определить скорость обработки данных мозгом. И только ли мозгом? Нервная система не ограничивается только веществом под черепной коробкой, значимые нервные сети имеет каждый человеческий орган. Пытаясь работать с мозгом, другие исследовательские группы фактически работают с сознанием, упуская из виду, что источником сознания является клауструм, специализированный нейрон, являющийся наблюдателем во все основные сети головного мозга. По сути, возникновение клауструма, который в 10 тысяч раз больше обычного нейрона, и имеет связи с миллионами других нейронов, является той самой эмерджентностью, которую ищут, как факт перехода количества в качество, от обычной материи к мыслящей её компоненте. И хотя клауструм можно считать важнейшим достижением эволюции нервной системы, но обработка информации происходит и в других сетях, никак не коммуницирующих с клауструмом в момент лабораторных тестов.

Необъяснимые эффекты психики, описываемые и изучаемые другими группами, могут оказаться продуктом множества одновременно стартующих, накладывающихся, взаимодействующих потоков обработки информации в одном мозге. Придерживаясь логического формализма, проверенных опытом научных принципов (принципа Оккама, принципов дополнительности и др.), следует воздерживаться от привлечение в необъяснимые пока явления физических явлений, которые не изучены в достаточной для того мере, механизм действия которых на базовом уровне не установлен.

Принцип всеобщей суперсимметрии (Артур Фролов, 2012) предполагает, что развитие и усложнение материи идёт в направлении поиска истины. На примере искусственных нейронных сетей, которые при нынешнем развитии технологии, становятся неотличимы от естественных аналогов, было показано, что адекватное описание внешней реальности через микроуровень коэфициентов и параметров связей самих базовых элементов, обменивающихся сигналами между собой, неизбежно приводит к возникновению осознающих себя субъектов, которые далее продолжают поиск истины на следующих уровнях организации материи. В чём мы сходимся с д-ром Мейером – исследование мышления и работы мозга это увлекательнейшая область науки, и, несмотря на скепсис, с которым необходимо относиться к любой гипотезе, все эти идеи имеют ценность, так как наверняка какой-то из научных путей окажется верным.

* термин, используемый в философии, преимущественно в англоязычной аналитической философии сознания, для обозначения сенсорных, чувственных явлений любого рода;

** гипотеза представлена Луи де Бройлем в 1927 году, её более современная версия в интерпретации Бома является попыткой интерпретации квантовой механики, как детерминированной теории, в которой такие понятия, как мгновенный коллапс волновой функции и парадокс кота Шредингера находят своё объяснение

Автор: Артур Фролов

прочтений: 17023 оценки: 0 от 0

© Свидетельство о публикации № 33149

Цена: 250 noo

|

Ваши комментарии

|

Чат

Опросы

Музыка

Треки

НеForМат

Академия

Целит

Юрпомощь

О сервере

О проекте

Юмор

Работа

О нас

Earn&Play

Для контактов

skype:noo.inc

|